Exposition : "La route du Tôkaidô, sur les traces de Hiroshige" (JAPON (f)estival - du 7 au 12 juillet 2022)

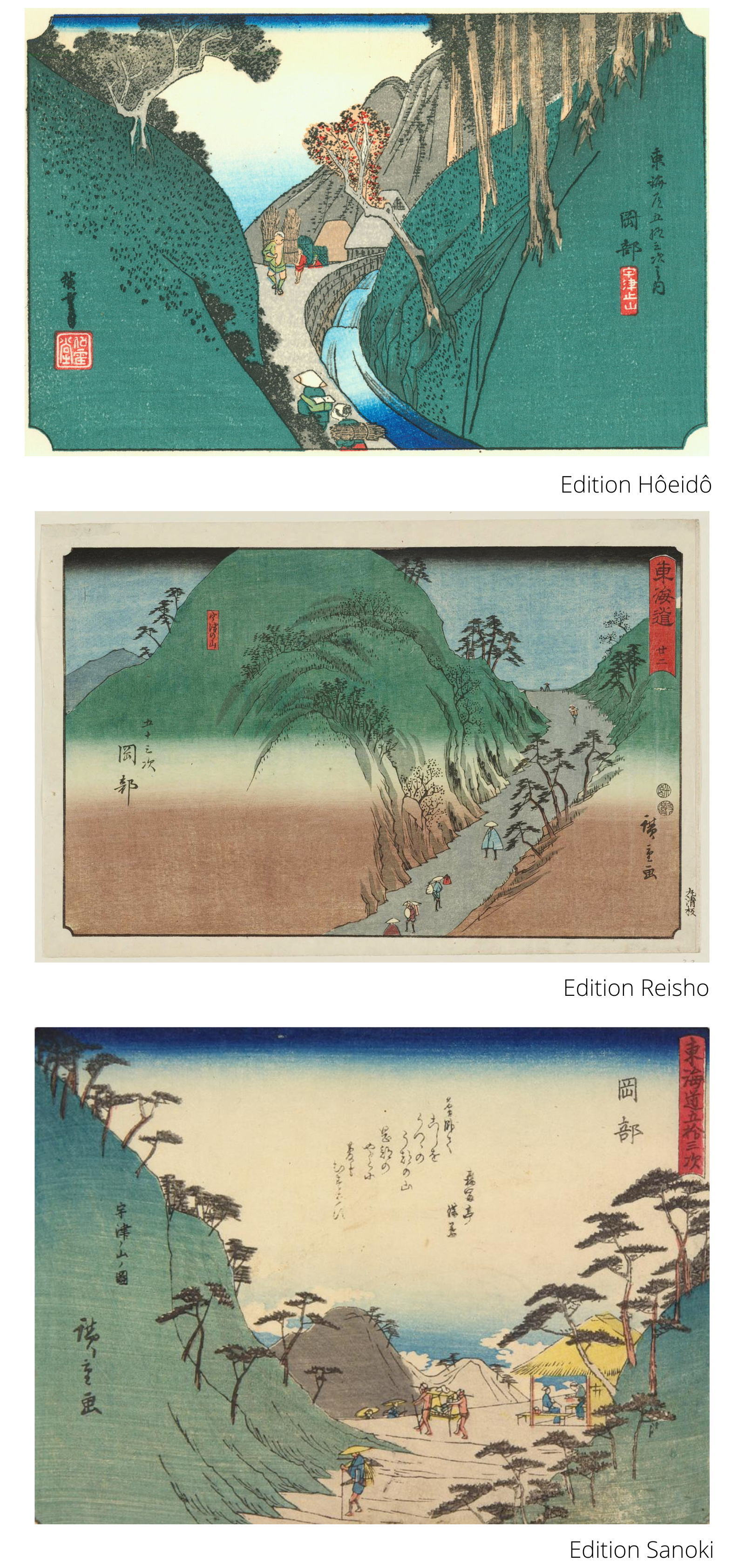

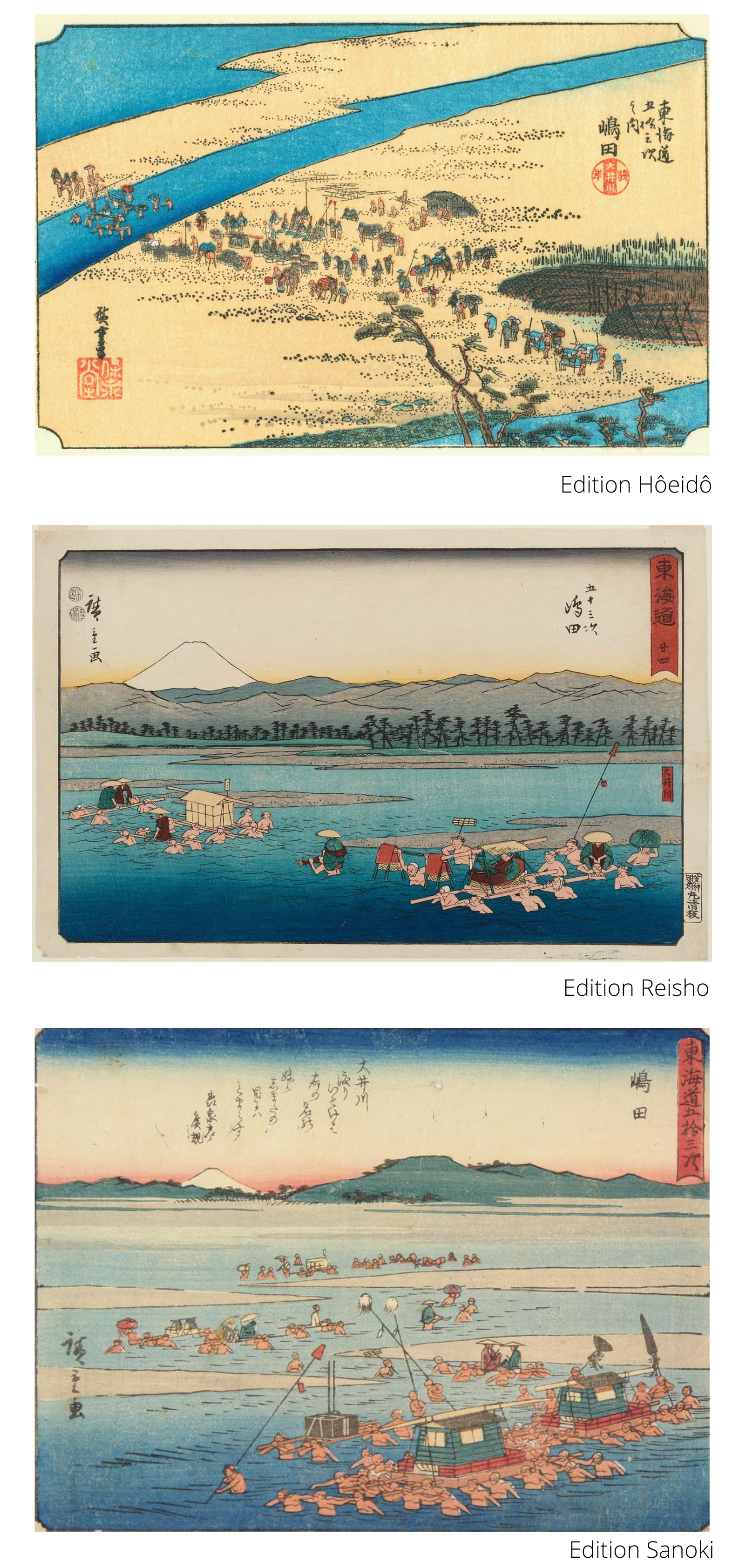

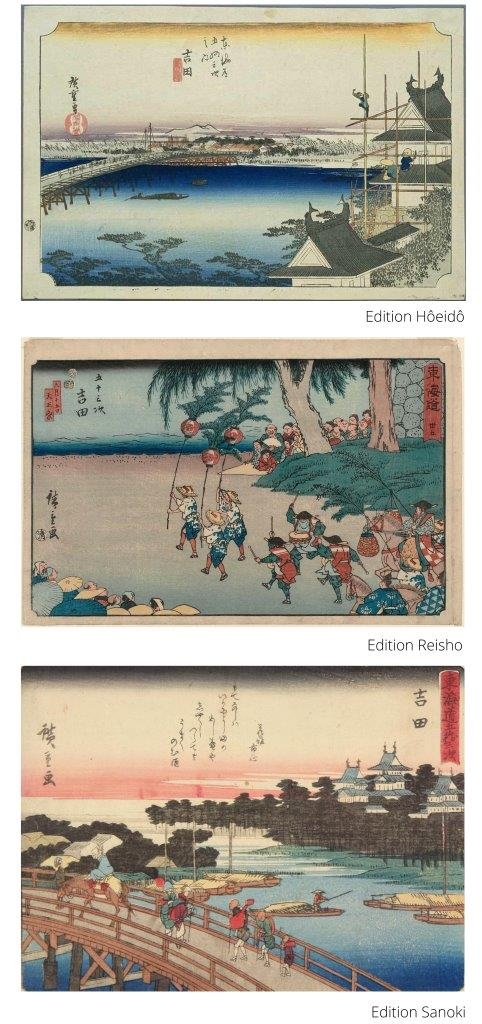

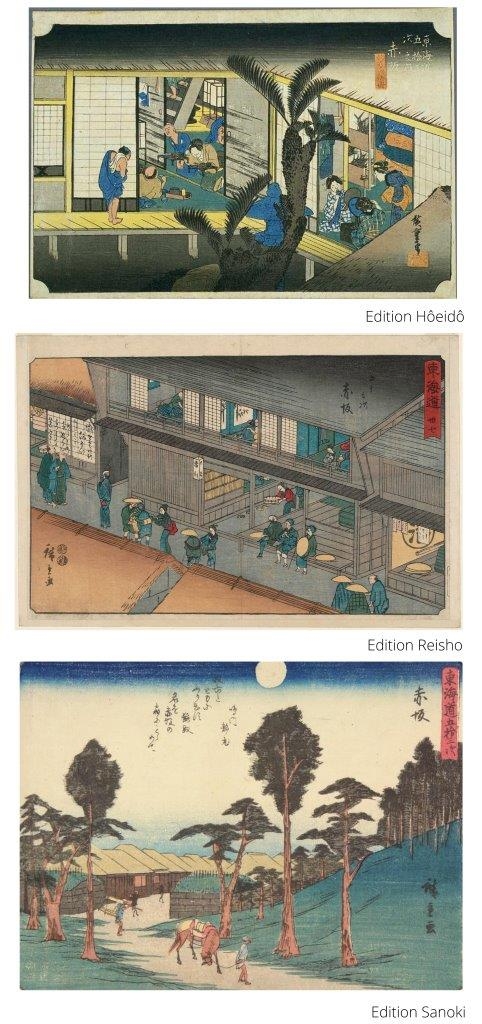

Cette exposition vous propose de comparer trois éditions différentes d’une série d’estampes d’un même artiste sur le même sujet. L’auteur en est le célèbre Utagawa Hiroshige (1797-1856), et le sujet « les 53 relais du Tôkaidô ». La série comporte 55 ou 56 estampes, selon les éditions ; vous découvrirez ici une sélection de quatorze d’entre elles.

Aller à :

À propos de l'exposition

Les estampes ukiyo-e

Le mot japonais pour ce type d’estampes est « ukiyo-e », souvent traduit par « images du monde flottant ». Il s’agit d’œuvres dépeignant, à l’origine, la vie quotidienne des citadins de l’époque Edo (1603-1868), période de paix et de développement urbain qui vit émerger une nouvelle bourgeoisie marchande et de nouveaux divertissements. On y trouvait des sujets familiers, tels que des portraits d’acteurs de kabuki et de belles femmes. Popularisée en partie grâce aux progrès techniques de l’impression sur bois, la publication de livres contenant des illustrations de jeunes artistes a favorisé l’élargissement de la diffusion de cette forme d’art.

Les paysages comme sujets pour les ukiyo-e sont apparus plus tard, lorsque les gens sont devenus plus aisés et ont pu entreprendre des voyages de loisirs. Ceux-ci étaient alors utilisés de façon équivalente aux cartes postales actuelles.

Utagawa (Andô) Hiroshige (Tokutarô) - (1797-1858)

Andô Hiroshige est le fils d'un samouraï de classe inférieure, ce qui signifie que tout en étant supposés maintenir un certain rang social avec l’éducation qui y est associée, les membres de sa famille devaient travailler pour gagner leur vie. A l’âge de 15 ans, il devient l’apprenti d’un maître ukiyo-e, Utagawa Toyohiro, dont il hérite du nom d’artiste ; mais la postérité retiendra surtout son prénom, Hiroshige. Utagawa Hiroshige devient professionnel dès 16 ans. Il débute avec des portraits d’acteurs, comme beaucoup de ses pairs, mais se tourne rapidement vers l’étude de la nature et des paysages, porté par un mouvement favorable à l’édition de guides de voyages dans la société de l’époque.

A 35 ans, il remporte un succès considérable avec sa série de paysages « Les vues célèbres d’Edo » (Tôto meisho) en raison de l'atmosphère poétique qui en émane.

Hiroshige avait hérité de son père la charge d’officier de la brigade du feu (pompier), et c’est probablement en tant que tel qu’à l’été 1832 il prit part à une mission officielle. Ils suivirent la route du Tôkaidô, reliant la capitale du shogun, Edo (actuelle Tokyo), à la capitale impériale, Kyoto. Elle est l'axe principal du Japon de l'époque, ponctuée de 53 stations officielles (shukuba) qui offrent des relais de poste avec des chevaux, des pavillons pour accueillir les voyageurs importants (honjin) et des auberges abritant le commun des mortels (hatagoya). En général, les voyageurs effectuent ce trajet d’environ 500 km en deux semaines.

Ce voyage inspira à Hiroshige, frappé par la beauté des paysages traversés, sa plus célèbre série d’estampes : « Les 53 relais du Tôkaidô ». Celle-ci rencontra un tel succès qu’il en réalisa une trentaine de variations, et que la série connut de multiples éditions et rééditions.

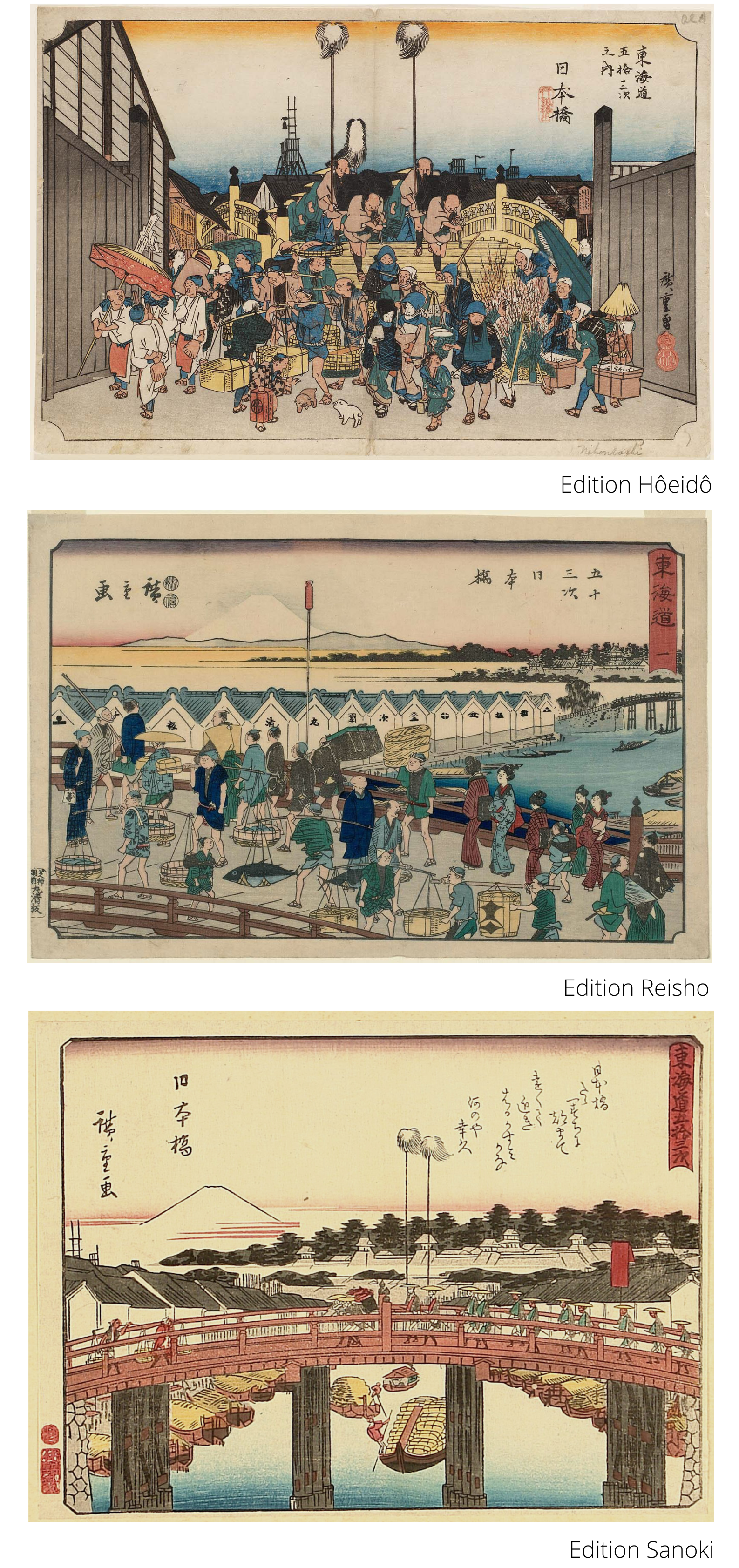

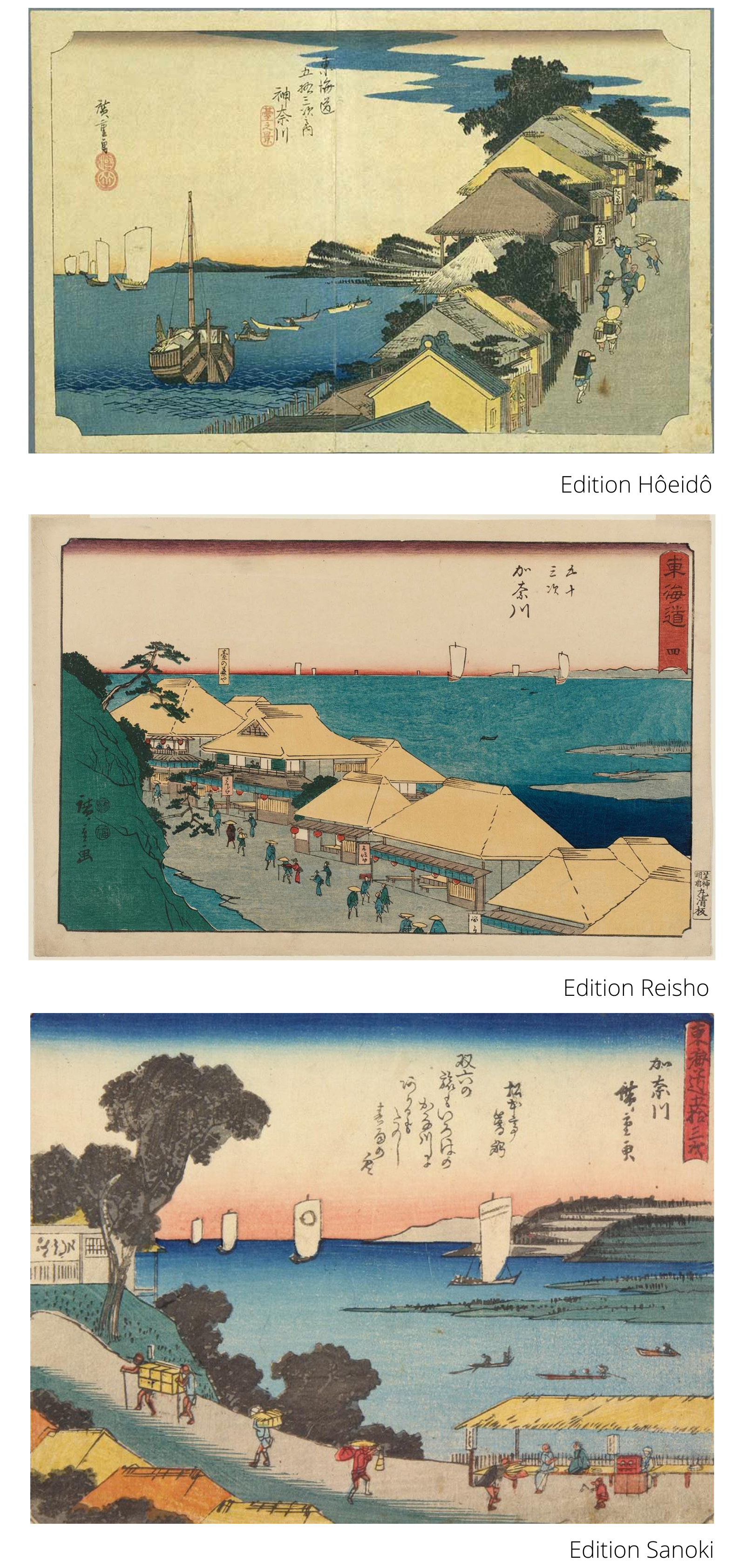

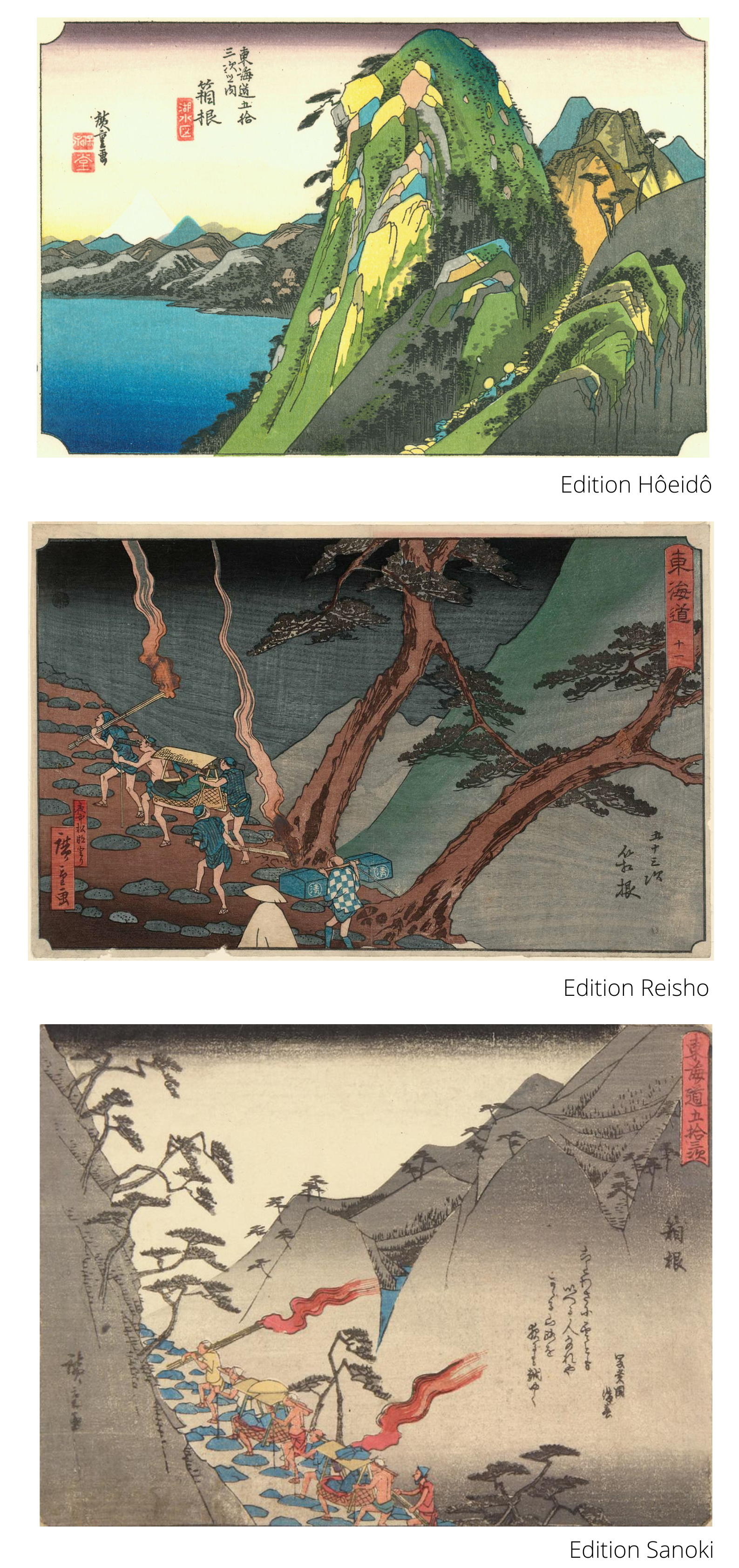

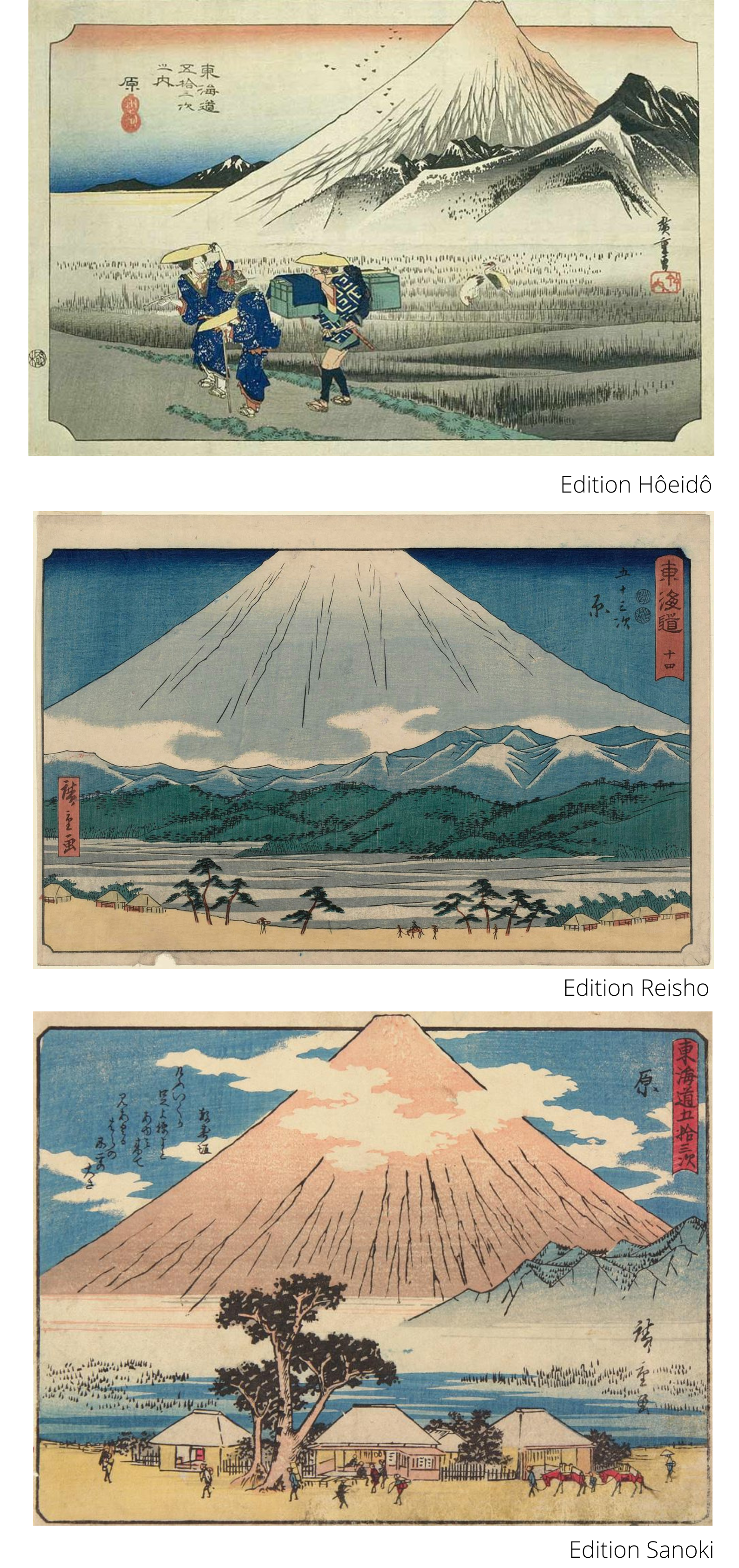

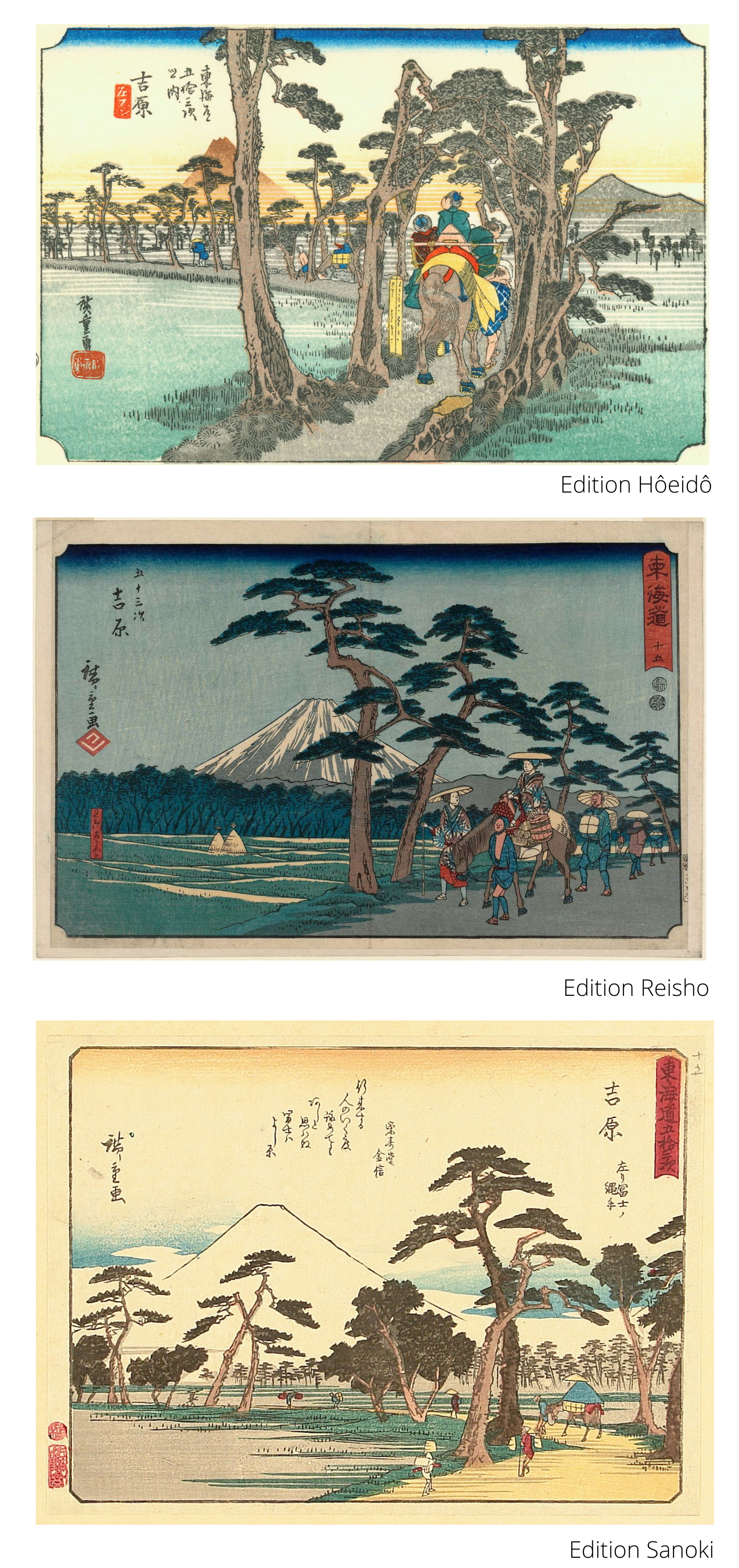

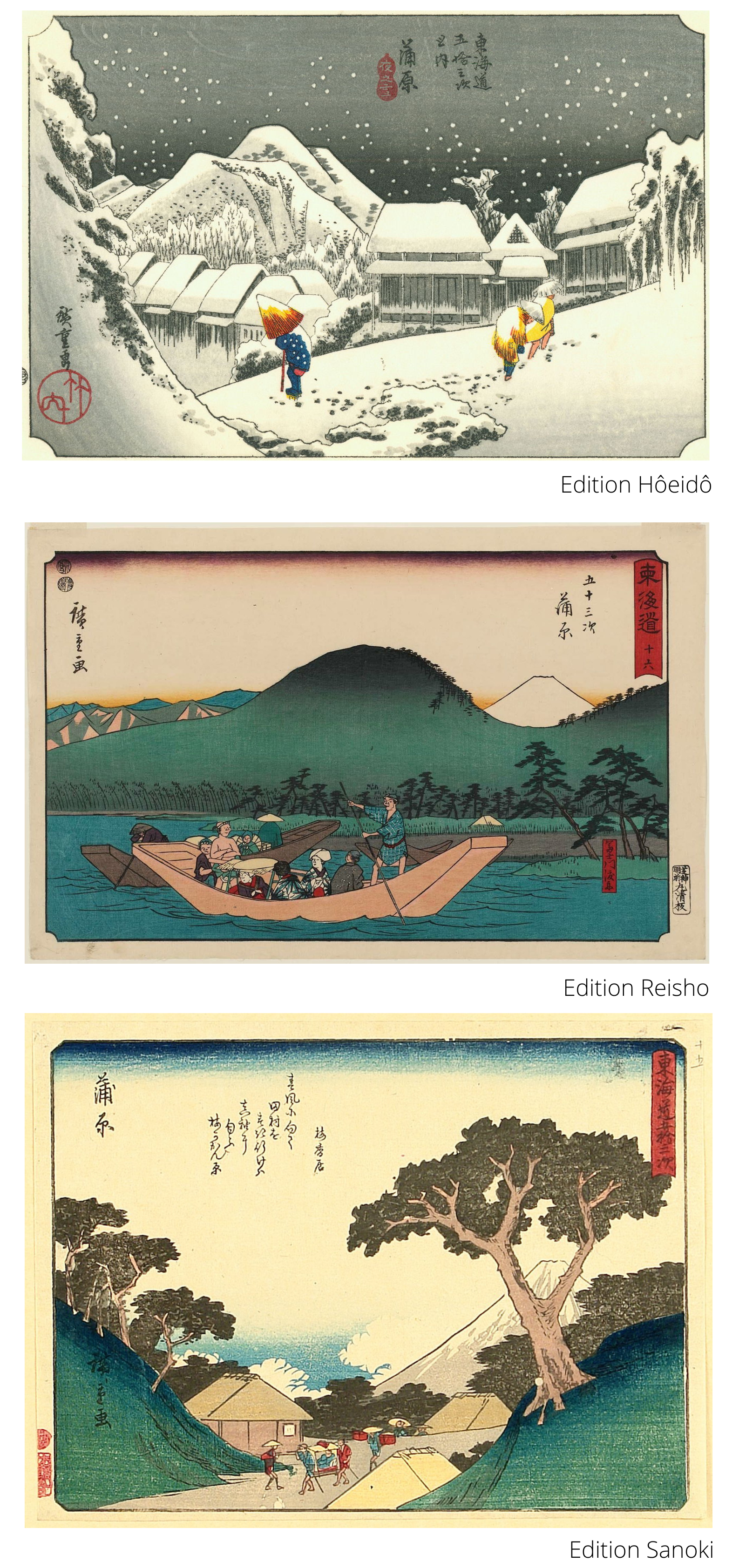

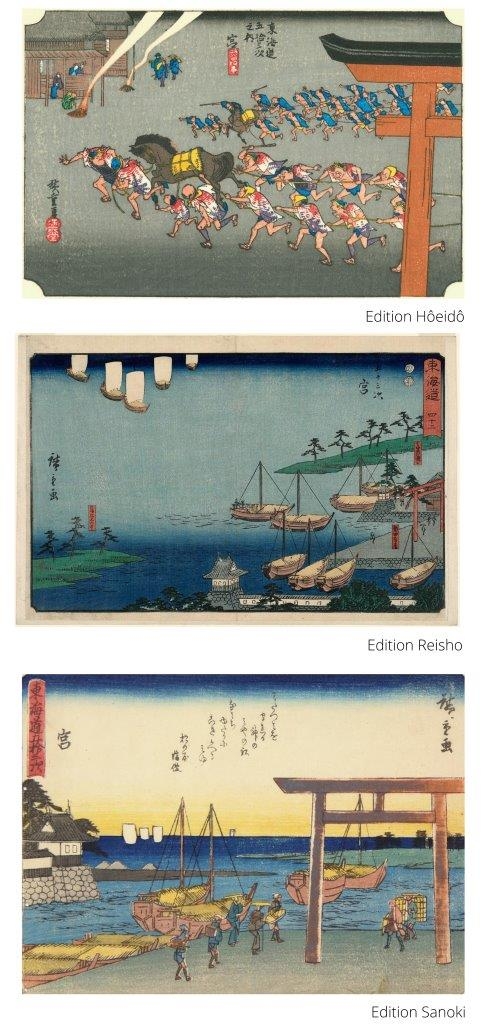

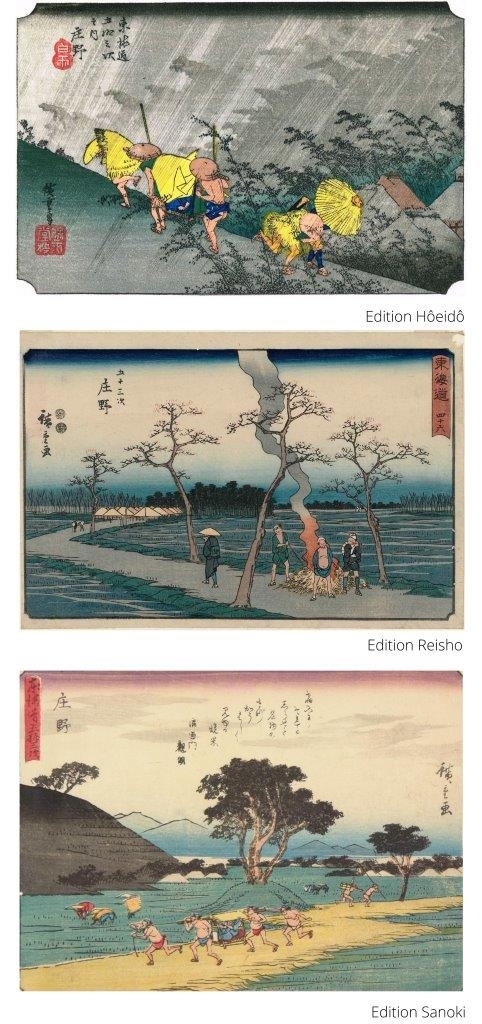

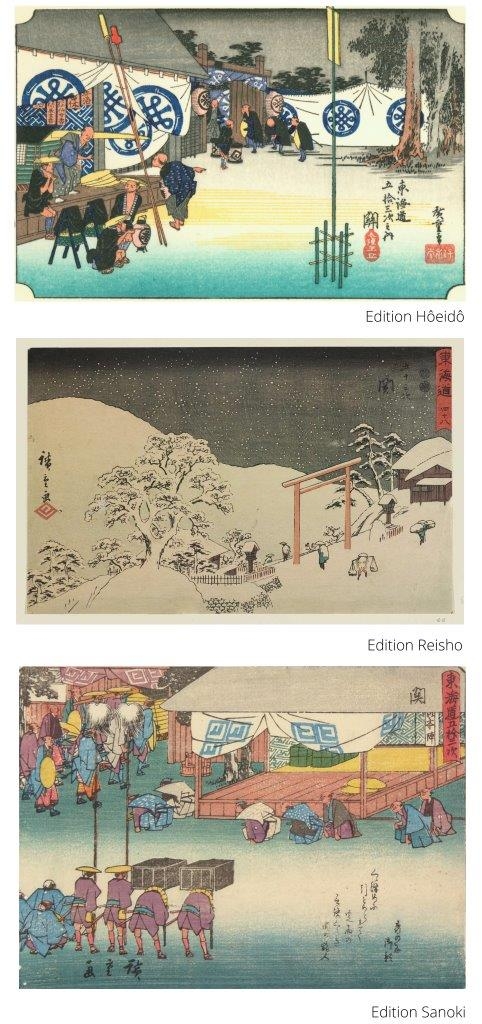

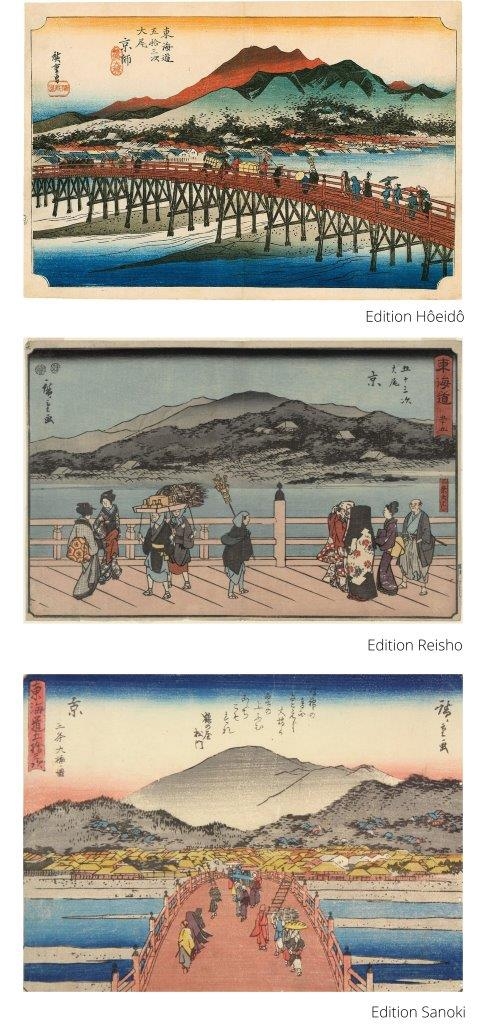

Nous vous présentons ici les mêmes 14 relais extraits de trois d’entre elles : les éditions « Hôeidô », « Sanoki » et « Reisho ».

L’édition Hôeidô des « 53 relais du Tôkaidô » (1833-34)

L’édition Hôeidô est la toute première version des « 53 relais du Tôkaidô ». C’est également la plus connue et reproduite encore aujourd’hui. Elle compte 55 estampes, une par relais plus le point de départ, le pont de Nihonbashi à Tokyo (Edo), et le point d’arrivée, Sanjô Ôhashi à Kyoto. Certains considèrent cette première série comme la plus aboutie de toutes. Hiroshige y déploie déjà toute sa maîtrise, avec un jeu de couleurs franches et subtilement dégradées, notamment pour ce qui est des bleus et des verts, des cadrages audacieux, et des atmosphères habilement évoquées, que ce soit par la description des conditions météorologiques ou le soin apporté aux détails parlants. Elle fut tirée à plus de 10 000 exemplaires, contre quelques centaines pour la plupart des estampes de l’époque, ce qui obligea à graver plusieurs fois de nouvelles planches.

Les éditions Sanoki (vers 1842) et Reisho (1849)

L’édition Sanoki comporte des poèmes kyōka (littéralement « poésie folle »), un style de poésie japonaise comique qui fut très prisé pendant l'époque d'Edo. Par rapport à l’édition Hôeidô, qui compte 55 estampes, celle-ci en comprend une de plus, car l’auteur en a fait deux pour le point d’arrivée. Ici, le regard de l’auteur se porte sur les sentiments des humains dans la nature plutôt que sur la nature elle-même, ce qui nous la rend plus familière.

L’édition Reisho (aussi appelée édition Marusei) tire quant à elle son nom de la police de caractère utilisée pour inscrire « Tôkaidô » dans les cartouches de chaque œuvre. Elle se caractérise par la richesse de ses couleurs et par ses qualités décoratives.

Gravées respectivement 7 et 14 ans après l’édition Hôeidô, ces deux séries reflètent l’évolution dans la maturité de l’artiste. Sa notoriété déjà établie, on peut voir s’estomper le style déformé, très original, au profit de touches de pinceau plus calmes (édition Sanoki), et d’une approche plus réaliste (édition Reisho).

Et l’Occident ?

C’est en 1854, quatre ans avant le décès de Hiroshige, que les navires européens et américains arrachent l’autorisation de mouiller dans tous les ports du Japon, mettant fin à une période de deux siècles d’isolement du pays. Cette ouverture nouvelle entraînera de grands bouleversements dans la société toute entière, avec l’introduction notamment de divers traits de la culture occidentale.

Néanmoins, déjà de son vivant, Hiroshige a eu connaissance de produits et de techniques importés.

En premier lieu en ce qui concerne les pigments dont il a usé : le « bleu de Prusse », premier pigment chimique stable découvert par des Berlinois, fut importé au Japon et largement utilisé par les créateurs d’estampes. Le célèbre Hokusai en fait grand usage ; tout comme Utagawa Hiroshige, qui l’utilise dans toutes ses concentrations et nuances pour rendre les gradations du ciel et de l’eau.

Par l’intermédiaire des comptoirs ouverts, les peintres japonais avaient également eu l’occasion de se frotter à la représentation occidentale de la perspective. Hiroshige fut également novateur dans ce domaine, introduisant entre premier et arrière-plan une certaine continuité, qui n’existe pas jusqu’alors dans la peinture de l’archipel.

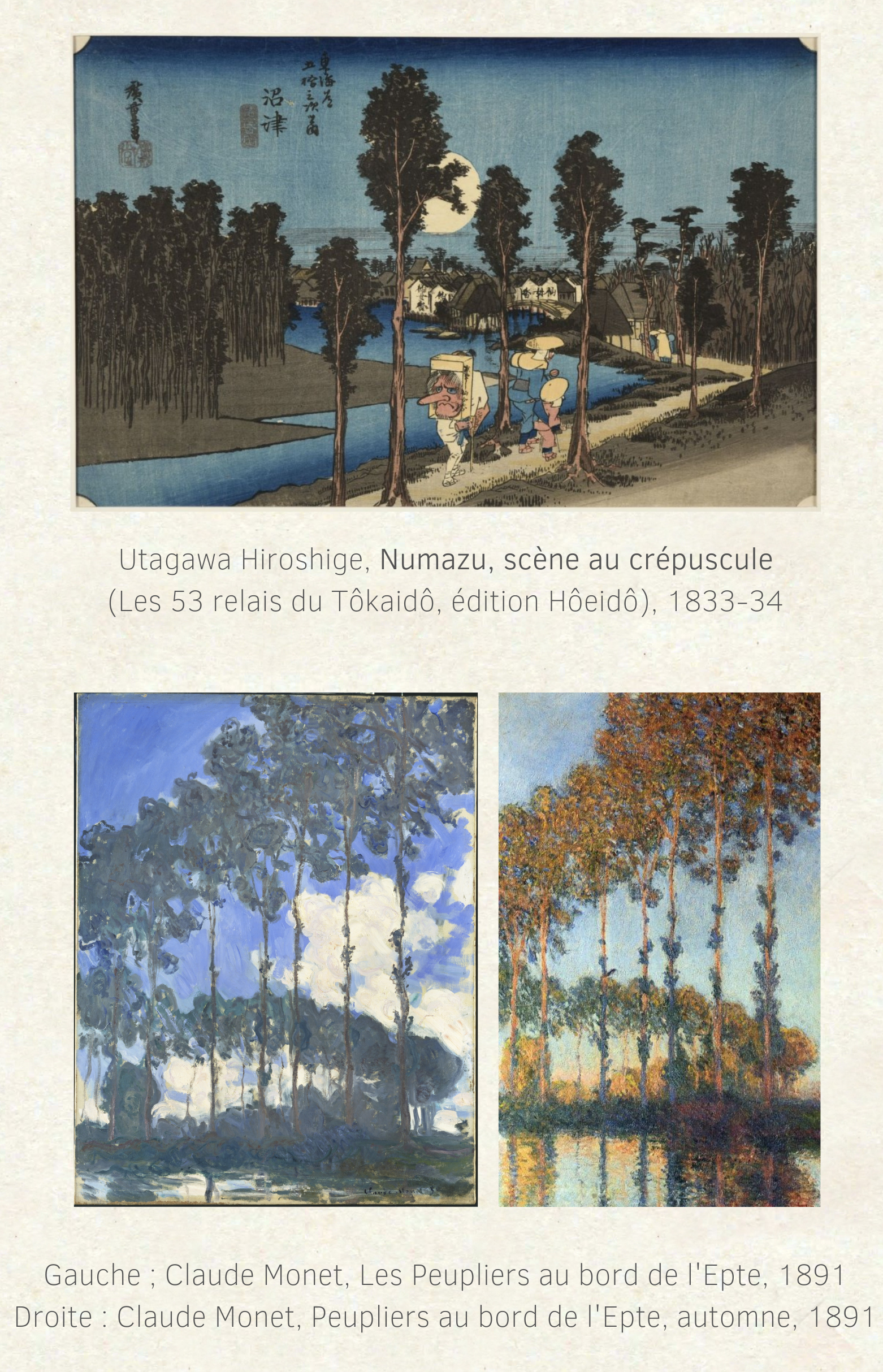

En retour, la découverte des chefs-d’œuvre de l’estampe japonaise par les peintres occidentaux aura une très grande influence sur l’art du XIXème siècle. Avidement collectionnées par les artistes français de l’époque, les œuvres de Hiroshige, mais aussi de Hokusai et d’autres, eurent un impact très bien documenté sur Vincent Van Gogh, Edouard Manet ou encore Edgar Degas. Outre les dogmes traditionnels sur la perspective, qui furent là aussi remis en question, l’usage de la couleur ou encore la composition, les maîtres de l’ukiyo-e inspirèrent par leur regard attentif sur les changements de la nature au fil des heures et des saisons. Beaucoup s’accordent à penser que les célèbres séries de Claude Monet (les Meules, les Peupliers…) ont emprunté à celles comme « les 53 relais du Tôkaidô » ; comme Hiroshige avant lui, il fit varier le cadrage, le moment, la palette de couleurs, pour proposer d’un même lieu d’innombrables vues.

Les quarante-deux estampes exposées

1 : Pont Nihonbashi (Edo, actuelle Tokyo)

|

4 : Kanagawa

|

11 : Hakone

|

14 : Hara

|

15 : Yoshiwara

|

16 : Kambara

|

22 : Okabe

|

24 : Shimada

|

35 : Yoshida

|

37 : Akasaka

|

42 : Miya

|

46 : Shôno

|

48 : Seki

|

55 : Kyo (Kyoto)

|